誤字脱字を見逃さない!プロが教える校正・チェック方法徹底ガイド

「何度見直しても、誤字や脱字がなくならない……」

文章を作成する中で、そんなお悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか?履歴書やビジネス文書、Webコンテンツなどでは、たった1文字のミスが信用や成果に大きな影響を及ぼすこともあります。

そこでこの記事では、誤字脱字の原因や、それを見落としてしまう心理的メカニズムを解説しながら、プロが実践する校正テクニックや、誰でも今日から実践できる具体的な方法・習慣化のコツをご紹介します。

▼校正については以下の記事で詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。

誤字・脱字の原因とは?

まず「誤字」とは、本来書くべき漢字や仮名を誤って、別の文字に置き換えてしまうことを指します。例えば「変更」を「返港」と書いてしまうような変換ミスや、読み間違いによる誤用などが含まれます。

一方で「脱字」は、本来あるべき語句や文字が抜け落ちている状態です。例えば「資料を送付します」が「資料送付します」になってしまうケースなどが挙げられます。

これらのミスは、文章の意味を誤って伝えてしまったり、読み手からの信頼を損ねたりする原因になります。特に、広報誌や履歴書、ビジネス文書では、たった1文字のミスが書き手の評価を大きく左右しかねません。

誤字や脱字の多くは、変換キーの押し間違いや、自動変換のまま確定してしまうといった操作上のミスが原因です。しかし、ビジネスや公的な場面では、そのようなミスが「この人は細かいところに注意が向いていないのでは?」という印象を与え、信頼の低下につながるリスクもあります。例えば、企業の採用担当者やクライアントに対しては、内容以前に「誠実さ」や「正確性」が問われるケースもあるのです。

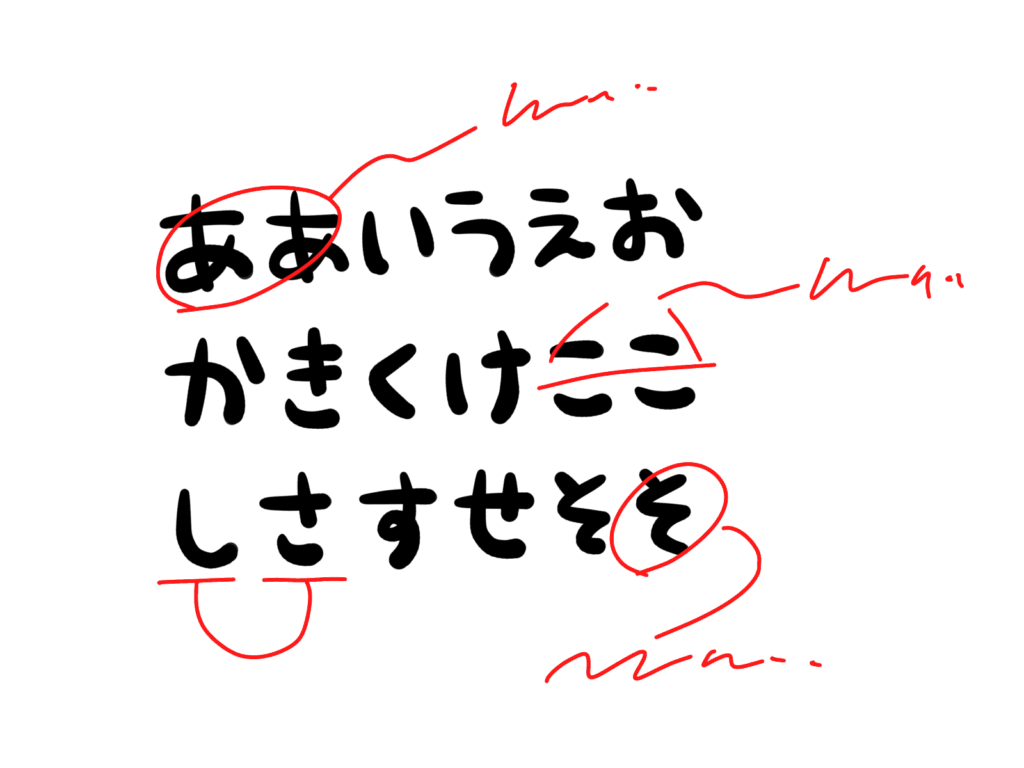

タイポグリセミア現象

「しっかり読み返したはずなのに、誤字や脱字を見逃してしまった」という経験はありませんか?これは、文章力や国語力の問題だけでなく、人間の脳の特性によるものでもあります。

その一因として知られているのが、「タイポグリセミア(Typoglycemia)現象」です。これは、単語の最初と最後の文字さえ合っていれば、文字の順序が多少入れ替わっていても脳が正しく認識してしまうという現象です。

例えば、次の文を読んでみてください。

「にんげのんのうは、もじのさしょいとさいごがあってれいば、もんいだいなくよめてしまう。」

このように、脳が「本来の言葉」に補正して認識してしまうため、誤りに気づきにくくなります。書き手本人が「内容を知っている」場合ほど補正が強く働くため、自分で書いた文章ほど見落としが発生しやすくなるのです。

自分でできる!誤字脱字を防ぐ効果的なチェック方法6選

誤字脱字のチェックは、特別なスキルがなくても誰でも実践できます。ここでは、一人でもできる効果的なチェック方法を6つ厳選してご紹介します。文章の種類を問わず使えるので、ぜひ習慣にしてみてください。

1.内容と文字を分けてチェックする「分離読み」法

文章のチェックを一度に行おうとすると、「内容(意味)」と「文字」の両方に気を配る必要があり、どうしても見落としが増えてしまいます。そこでおすすめなのが、内容のチェックと文字のチェックを分ける「分離読み」という方法です。

【分離読みの例】

① まず文の内容や論理展開に集中して読み、表現の不自然さや誤りをチェックする

② 誤字・脱字・変換ミスなどの「文字レベルの誤り」に特化して読み直す

このように「役割分担」をすることで、脳の負荷を減らし、見落としを防ぐことができます。

2.一文字ずつ読み上げて発見率アップ

人間の目は、文章を「かたまり」で認識してしまうため、細かい誤字や脱字を見落としがちです。そこで有効なのが、一文字ずつゆっくり読み上げる方法です。音読することで、文のリズムや語句の違和感に気づきやすくなります。特に、脱字(助詞や接続詞の抜け)に対しては高い効果が期待できるでしょう。

読み上げは心の中でも構いませんが、声に出したほうが圧倒的にミスに気づきやすいという実験結果もあります。

3.数字・記号は「まとめて確認」

文章中にある数字や記号、日付、商品番号などの情報は、誤記が発生しやすいポイントです。これらは文章の流れに関係なく、「まとめて確認する」のが効率的です。

例えば、電話番号や郵便番号などの桁数・並び順の誤り、価格や数量などの入力ミス、「¥」「%」「:」「/」などの記号表記、西暦・和暦の誤記や混在などは、まとめて確認することをおすすめします。

校正用ツールを使用するだけでなく、目視で集中して確認する時間を設けることが重要です。

4.蛍光マーカーを使ったビジュアル校正術

誤字脱字を効率的に見つけるには、視覚的な工夫も有効です。中でも、蛍光マーカーを使った「塗りつぶしチェック」は、プロの校正現場でも使われている方法です。

【やり方の一例】

・1行読み終えるごとに蛍光ペンでラインを引く

・チェック済みの箇所が視覚的にわかり、読み飛ばしや二重確認を防止

・1色だけでなく、内容別に色を分けるとさらに効果的

PDFの場合は、デジタル蛍光マーカーを使う方法もあります。

5.紙に印刷して確認する

画面だけでチェックするのと、紙に印刷して確認するのとでは、発見できるミスの量に大きな差が出ます。特に重要な文書では、以下の理由から印刷して確認することを強く推奨します。

・視点が切り替わり、違和感に気付きやすい

・ブルーライトの影響がなく、目が疲れにくいため長時間でも集中しやすい

・赤ぺンやマーカーで物理的に書き込めるため、直感的に確認しやすい

印刷コストはかかりますが、それ以上に品質向上の効果が期待できるでしょう。

6.時間を置いて「再チェック」

人間の集中力と注意力には限界があり、文章を書き終えた直後は「できた!」という達成感から、ミスに気づきにくくなる傾向があります。そこで効果的なのが、一定の時間を置いてから見直す「再チェック」です。時間を空けることで視点がリセットされ、脳の補正機能が働きにくくなり、見落としていたミスも発見しやすくなります。

【再チェックを効果的に行うコツ】

・最低でも1〜2時間、可能であれば1日置いてから見直す

・別の場所、別のデバイスで確認する

・チェックリストやマーカーなど、別のチェック方法を取り入れる

プロはこうチェックしている!校正の現場テクニック

プロの校正者は、一度の確認ですべてのミスを完璧に見つけようとはせず、目的に応じてチェック工程を分け、段階的に確認しています。代表的な手法が、以下の「3ステップチェック法」です。

ステップ1:表記・レイアウトチェック(機械的確認)

最初のステップでは、目視やツールを使って、以下の項目を機械的に確認します。

・誤字脱字、変換ミス、表記ゆれ

・全角/半角、記号、句読点の統一

・レイアウト崩れ、改行位置、段落の整合性

ステップ2:意味・内容の整合性確認(読解的チェック)

表記やレイアウトの確認が終わったら、次は意味や論理の整合性を見ていきます。

・主語と述語の一致

・表現のわかりにくさ、不自然な語順

・内容の矛盾や重複、事実誤認の有無

ステップ3:読み手目線の最終確認(俯瞰的チェック)

最後に、読み手の立場で文章全体を見直します。

・読みやすさ、リズム、語感の違和感

・誤解を招く表現がないか、敬語や語調は適切か

・「読み手に伝わるか?」という視点で再読

このように目的別にチェックを段階化することで、ミスの見落としを防ぎながら、効率よく精度を高めることができます。

▼表記ゆれを防ぐ方法については、以下の記事で詳しくご紹介しています。

誤字脱字を防ぐ習慣をつくろう!日常でできる予防策

誤字脱字をゼロに近づけるためには、単発のチェックだけでなく、日常的な「予防」と「習慣化」が重要です。ここでは、すぐに実践できる3つの具体的な対策をご紹介します。

1.チェックリストを作る

どんなに気をつけていても「うっかりミス」は発生してしまうものです。だからこそ、確認すべき項目を「チェックリスト」として明文化し、見える形にすることが重要です。

例えば、「日付の確認」や「誤変換」、「語尾や文末表現の統一」など、見落としやすいポイントをリスト化することで、確認漏れを防げるだけでなく、毎回同じ項目をチェックする習慣が自然と身に付きます。

さらに、チェックリストをチームで共有すれば、全体の品質がより安定しやすくなるという効果も期待できるでしょう。

2.集中力を高める作業環境づくり

誤字脱字の多くは、「疲れているとき」や「集中できていないとき」に発生します。つまり、集中力を最大化する作業環境を整えることが、誤字脱字を予防するための第一歩です。

タイマーで作業時間を区切る、BGMを活用する、照明や姿勢に注意するなど、小さな心がけが結果的にミスを減らします。

また、誤字脱字チェックだけの「専用時間」を設けると、作業と確認のモードを明確に切り替えられ、チェックの精度が格段に向上します。

3.日常的にできる推敲トレーニング法

文章力や校正スキルは、一朝一夕で身につくものではありません。だからこそ、日常の中で楽しみながら実践できる“推敲トレーニング”が効果的です。以下はおすすめのトレーニング方法の一例です。

過去に書いた文章を時間を空けて読み返す

冷静な視点で「もっとよい表現は?」「違和感はないか?」を探す習慣をつけましょう。

プロの文章を書き写す

小説やニュース記事、公式ブログなどを書き写すことで、語彙力・文構造・リズム感の習得につながります。

短文を1日1回書いて翌日に見直す

「今日の気づき」「昨日の反省」などを100〜200文字で書いて、翌日に校正してみましょう。これを日記感覚で続けるだけでも効果大です。

校正ツールで自分のクセを把握する

「よく誤変換する単語」「脱字しやすい助詞」など、ツールが教えてくれる情報を振り返りに活用しましょう。

こうしたトレーニングを継続することで、「書く・見直す・修正する」力が自然と身につき、誤字脱字が起こりにくいクセ作りをすることができます。

まとめ

誤字脱字は、文章の質や信頼性を大きく左右します。しかし、今回ご紹介したように、正しい知識と実践方法を身につければ、誰でもミスを大幅に減らすことが可能です。

最も重要なのは、「完璧を目指す」ことではなく、「ミスを見つけるための工夫と仕組みを知識として持つ」ことです。誤字脱字を「他人事」ではなく、「改善できるスキル」として捉えることで、文章はさらに洗練され、説得力と信頼性を増していくはずです。

ぜひ、本記事でご紹介した方法を今日から実践してみてください。誤字脱字ゼロに近づく習慣が、あなたの文章をプロ品質へと導いてくれるでしょう。