【文例あり】取材依頼の基本を解説!取材先の選び方・依頼書やメールの書き方とは?

「誰に話を聞けば一番伝わるのか」「依頼メールの件名はこれで失礼にならないか」「依頼書をどのように書けばいいのか」

いざ取材をしようと思っても、何からどう手をつけるべきなのか分からない方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、取材準備の最初の一歩を「取材先の選び方」「取材依頼書作成のポイント」「取材依頼メールの注意点」の3つに分けてご紹介していきます。

取材先の選び方

取材先を選ぶ際にまず押さえておきたいのは、「何を語るか」と同じくらい「誰が語るか」が重要だということです。メッセージと語り手が合っていれば、記事への信頼度が一段上がり、読者の行動や意識の変容も起きやすくなるでしょう。

ここでは、取材先を決める際の基本的な流れとポイントをご紹介します。

1. 目的 → 読者 → 人選の順で考える

最初に、記事の目的を整理しましょう。

「誰に/何を/なぜ今」伝えるのかを明確にし、想定する読者像(業種・役職・抱えている課題など)を具体化します。

次に、その読者の疑問に最も答えられる“立場”の人を検討します。顧客、社内キーパーソン、行政・教育関係者、専門家、著名人など、複数の候補を広く検討し、記事の目的に最も当てはまる立場にある人物を考えます。

最終的に「〈誰に〉〈何を〉〈なぜ今〉伝えるために、〈この立場〉の〈氏名/役割〉に取材する」と一文でまとめておくと、依頼文面の作成や質問事項を整理する際も軸がブレません。

2. 候補の洗い出しと優先順位づけ

記事の狙いをまとめたら、次は具体的な候補の選定に移ります。候補は広めに洗い出し、次のような評価軸で絞り込みましょう。

・読者価値:具体例や数字の濃度

・第三者性:中立的な立場かどうか

・話せる範囲:守秘義務に接触せずに語れるか

・露出メリット:相手側の利点があるか

・時期・可用性:多忙さなど取材や公開のタイミングが合うか

各軸を同じ重みで比較してもよいですし、記事の目的に応じて重み付けを変えても構いません。評価が拮抗した場合は、「読者に近い視点で語れるか」「掲載許諾が得やすいか」といった要素を決め手にするとよいでしょう。

こうして上位の少数に絞って取材の打診をすることで、依頼やり取りの往復を抑えながら、内容の濃い取材が実現します。

3. 辞退を減らすための事前確認

実際に取材を打診する前に、いくつかの条件をあらかじめ提示しておくと、相手の判断がスムーズになり、辞退される可能性も減らすことができます。

掲載媒体や公開時期、所要時間、実施形態(対面/オンライン)、録音・撮影の有無などは明確に伝えましょう。また、「校正は事実確認を中心に行う」「表現の最終決定は編集側で行う」といった条件があれば、事前に共有しておくのが安心です。

▼校正のポイントやチェック方法については、以下の記事で詳しくご紹介しています。

あわせて、公開範囲・期間・二次利用の可否、氏名や顔写真の扱いなど、公開に関わる条件については、依頼書や同意書で明文化する前提を伝えておくと誤解を防げます。

取材が難しい場合に備えて、短時間での実施、メールでの回答、公開時期の調整といった代替案も用意しておきましょう。

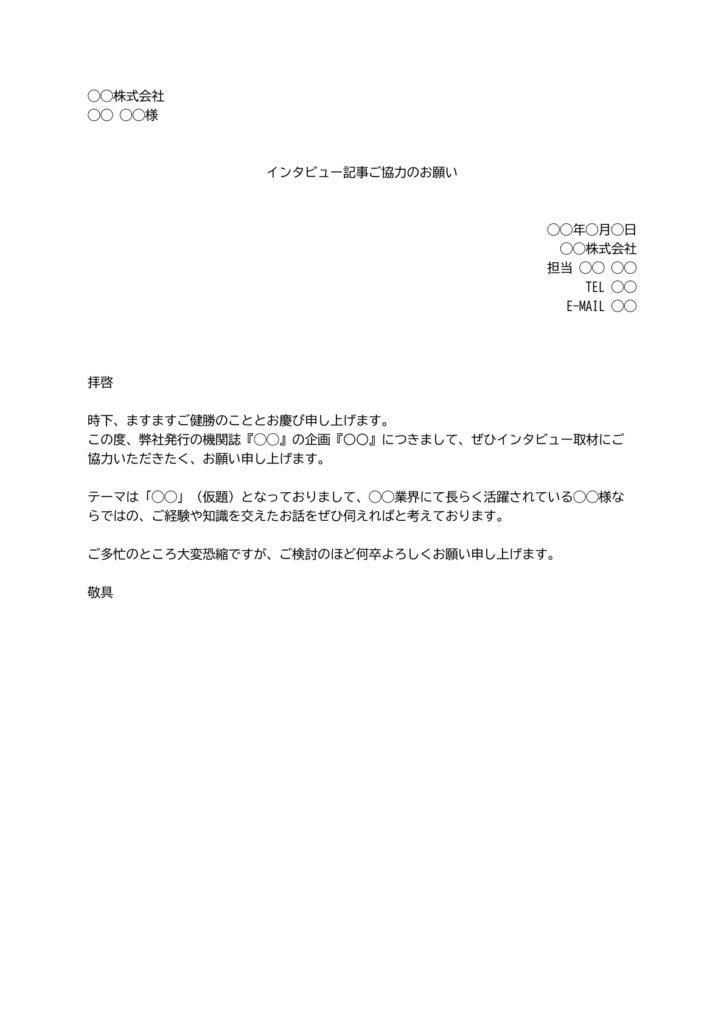

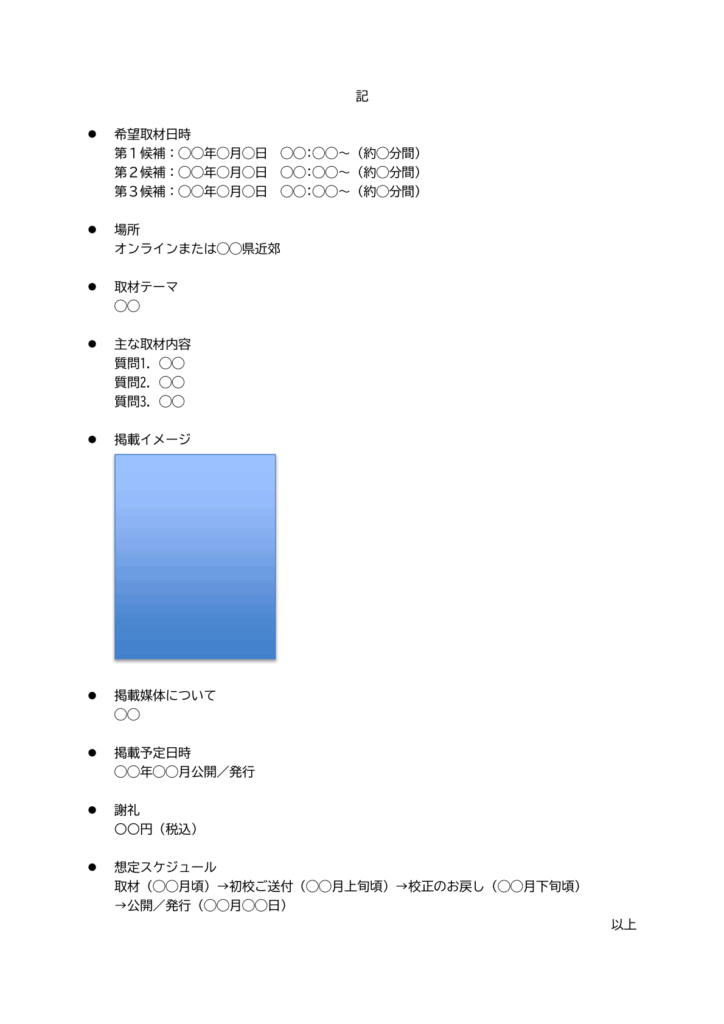

取材依頼書の基本と作成のポイント

取材依頼書とは、メールだけでは伝えきれない前提条件を一枚に集約し、相互の認識をそろえるための文書です。やり取りの往復を減らし、当日の進行や公開後のトラブルを防ぐうえで、依頼書の設計は非常に重要です。

ここでは取材を承諾してもらうために「何を記載するべきか」「どう書けば誤解が起きないか」「どんな形式が望ましいか」を順に説明します。

取材依頼書に記載する項目

まず、取材依頼書の冒頭で媒体名・発行形態・公開予定時期を明示し、取材の目的を記載します。続いて、読者像(業種や役職など)あるいは記事のテーマを簡潔に記しましょう。

▼企画立案のポイントについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。

さらに、以下の情報をセットで伝えると、相手も取材のイメージがつきやすくなります。

・所要時間

・実施形態(対面/オンライン)

・場所

・使用ツール

・撮影・録音の有無

・当日の進行手順

また、謝礼や交通費の有無・金額・支給方法、個人情報の取り扱い、想定スケジュール(取材日→原稿共有→校正→公開)、代表的な質問の要約などを記載しておけば、相手も承諾判断がしやすくなるでしょう。

作成時の5つのポイント

①主旨を明確にする

冒頭で「誰に」「何を」「なぜ今」お願いしているのかを明確に伝えましょう。

ここが曖昧だと、その後の内容が理解されにくくなり、判断が進みません。

②判断しやすい順に項目を並べる

相手がスムーズに判断できるよう、以下のように判断しやすい順に配置します。

(例)日時候補(複数)→実施形態 →所要時間→場所→撮影・録音の有無→想定質問→校正範囲→謝礼→スケジュール

③掲載イメージや過去の掲載実績を記載する

「自分の発言内容がどのように掲載されるのか」は相手にとって気になるポイントです。

取材を快諾してもらうためにも、過去の記事や掲載イメージ、ラフなどを共有しておくと、実際の掲載形式がイメージしやすくなります。

④情報を整理して簡潔に書く

抜け漏れがないよう丁寧に説明しようとすると、項目や内容が細かくなりすぎてしまうことがあります。

読む側の負担を考え、取材依頼書は情報を整理し、要点をコンパクトにまとめましょう。

⑤想いをしっかりと伝える

記載しておくべき項目を押さえておくことはもちろん重要ですが、無味乾燥とした依頼書では心を動かすことはできません。

「なぜこの方にお願いしたいのか」という想いを依頼書に組み込むことで、相手の心を動かし、取材の承諾率も上がるでしょう。

実際の取材依頼書は、下記のような形式で作成するとよいでしょう。

取材依頼書を送付するための取材依頼メールの注意点については次の項目でご説明します。

取材依頼メールの注意点

取材依頼メールは、相手の時間を尊重しつつ「開封→理解→判断→返信」の一連の流れを滞らせない設計にしましょう。

件名で「何の依頼か」を明確にし、本文では以下の要素を一度で読み切れる順序で並べます。判断材料がそろっていればメールの往復が減り、結果として承諾率と進行の安定度が上がります。

・依頼の趣旨

・媒体情報

・日程候補

・返信希望日

・連絡先

詳細についてはメールに添付する取材依頼書に記載してあるため、メール本文ではより簡潔にまとめ、読んでもらえる構成を意識しましょう。

返信がない場合は、数営業日おいて要点のみを改めて連絡します。

まとめ

取材記事のクオリティを上げるためには、取材当日の内容だけではなく、「誰に語ってもらうか」、そして「その人にどう依頼するか」を設計する段階が重要になります。

この記事を参考に、よりスムーズな取材準備を進め、インタビュー成功につなげましょう。